„Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!“

Schräge Linien, große Tabellen, bunte Flächen – wie entstehen Fahrpläne?

Wir alle kennen Fahrpläne: In Form von Tabellen oder Listen geben sie uns an Haltestellen, in Kursbüchern oder im Internet Auskunft darüber, wann der Bus oder die Bahn kommt. Das sind für Fahrgäste aufbereitete Fahrpläne. Doch wie sehen Fahrpläne in der internen Fahrplankonstruktion aus, hinter den Kulissen? Eric Schnelle und Kathrin Viergutz stellen euch hier die gängigsten Darstellungsformen von internen Fahrplänen vor.

Einen wichtigen Teil der Fahrpläne stellen die sogenannten Dienstfahrpläne dar. Diese können in Buchfahrpläne (in Deutschland der sogenannte EBuLa*) und Bildfahrpläne eingeteilt werden.

Der Buchfahrplan

Buchfahrpläne enthalten alle Informationen, die vom Lokomotivführer beachtet werden müssen und bestehen aus dem Geschwindigkeitsheft und dem Fahrzeitenheft. Im Geschwindigkeitsheft sind die Betriebsstellen mit Streckenkilometrierung sowie die Geschwindigkeiten, welche auf den einzelnen Streckenabschnitten gefahren werden dürfen, vermerkt. Sogenannte ständige Langsamfahrstellen sind ebenfalls notiert. Vorrübergehende Langsamfahrstellen verzeichnet dabei die „La“. Das Fahrzeitenheft gibt Auskunft über Abfahrts-, Ankunfts-, Halte- und Durchfahrzeiten an den jeweiligen Betriebsstellen der Zugfahrt.

Um diese bei jeder Fahrt mitzuführenden Buchfahrpläne zu ersetzen, wurde das EBuLa-System entwickelt. Hierbei werden dem Zugführer die notwendigen Daten über ein Display im Führerstand bereitgestellt. Jedoch wurde der „La“-Teil des Systems, welcher die aktuellen Langsamfahrstellen im System anzeigt, Ende 2014 als gescheitert erklärt, weshalb diese den Eisenbahnverkehrsunternehmen weiterhin als Druckexemplare zur Verfügung gestellt werden. Zukünftig sollen sie jedoch durch einen webbasierten Veröffentlichungsdienst ersetzt werden.

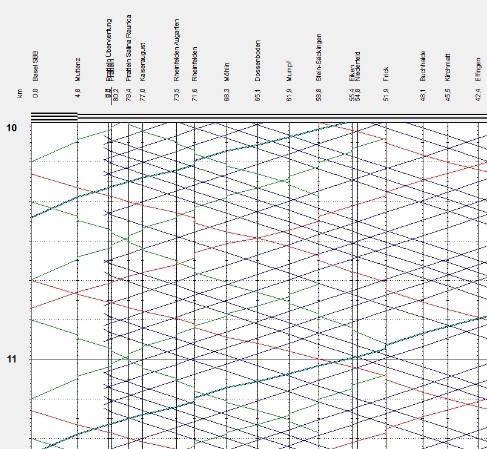

Der Bildfahrplan

Besonders hilfreich zur Erfassung von Fahrplänen eines größeren Netzes sind Bildfahrpläne. Sie geben einen zeit- und ortsbasierten Überblick über die Fahrplanlage des gesamten betrachteten Verkehrsgebiets in einer bestimmten Fahrplanperiode und entsprechen der grafischen Umsetzung von vorher eingegebenen Tabellenfahrplänen. Dabei sind Bildfahrpläne wie Weg-Zeit-Diagramme zu lesen: Die von oben nach unten verlaufende Y-Achse gibt Auskunft über die betrachtete Zeitstunde. Entlang der X-Achse kann der Fahrtverlauf anhand von Haltestellen oder Wegmarken abgetragen werden. In der Schweiz werden die Achsen übrigens vertauscht, sodass die Zeit nach rechts verläuft. Die verkehrenden Züge werden richtungsbezogen eingetragen: Von links oben nach rechts unten verlaufen die Züge in Richtung B, andersrum die Züge in Richtung A. Je schneller ein Zug fahrplanmäßig verkehrt, desto flacher verläuft dessen Bewegungslinie. Die Steigung der Bewegungslinie wurde vorher anhand von Geschwindigkeiten und Haltestellenabständen errechnet.

In der Abbildung sind Personenzüge des Regional- und Fernverkehrs sowie Güterzüge eingetragen. Güterzüge, hier blau, lassen sich leicht daran erkennen, dass sie die Zwischenhalte ohne Halt passieren. Personenzüge hingegen haben Haltezeiten an den vorgesehenen Haltestellen, was sich an der Unterbrechung der Linie erkennen lässt. Beim Fernverkehr (hier rot) sind diese Haltezeiten länger und seltener als beim Regionalverkehr (hier grün).

Die Anpassung des Fahrplanschemas kann grafisch erfolgen. Dazu können zeitliche Lagen einzelner Zugfahrten durch das Verschieben ihrer Bewegungslinie per Drag and Drop verändert werden. Dabei prüft die Fahrplansoftware (hier: Viriato) vorher eingegebene Bedingungen, beispielsweise die, dass die Zugfolge von Personenzügen zur Erhöhung der Sicherheit eine bestimmte Anzahl von Minuten an keiner Stelle des Streckenverlaufs unterschreiten darf.

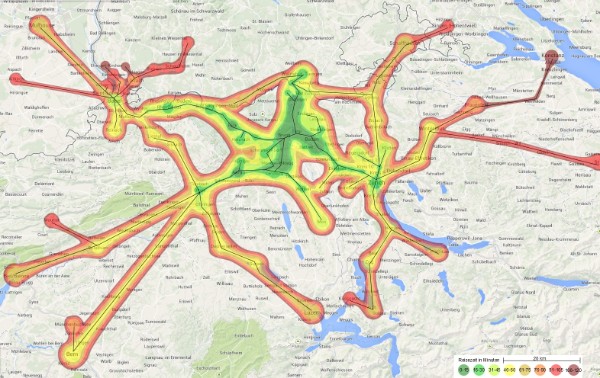

Die Isochronenkarte

Eine Isochronenkarte zeigt die Bereiche, welche von einem Ausgangspunkt aus in einer bestimmten Zeitspanne mit dem betrachteten Verkehrsmittel erreicht werden können. Im vorliegenden Beispielbild ist dieser Ausgangspunkt die Kleinstadt Brugg in der Schweiz. Die grüne Färbung steht dabei für die Kategorie der am schnellsten zu erreichenden Ziele. In diesem Beispiel wurde diese grüne Kategorie als Zeitraum bis zu fünfzehn Minuten festgelegt. Je orangener und später roter die Markierung, desto mehr Zeit vergeht bis zur Erreichung des Punktes. Dabei ist zu beobachten, dass Zielorte entlang der Bahnstrecken und in der Nähe von Bahnhöfen in „guten“ Zonen liegen obwohl sie geografisch gesehen weiter vom Ausgangspunkt entfernt liegen. Der Grund dafür ist, dass abseits der Bahnhöfe die Zielpunkte nicht mehr mit der Bahn erreicht werden können, sondern zu Fuß oder mit weiteren Verkehrsmitteln bewältigt werden müssen, was die gesamte Reisezeit verlängert.

Danke, Sebastian Donat, für die Isochronenkarte!

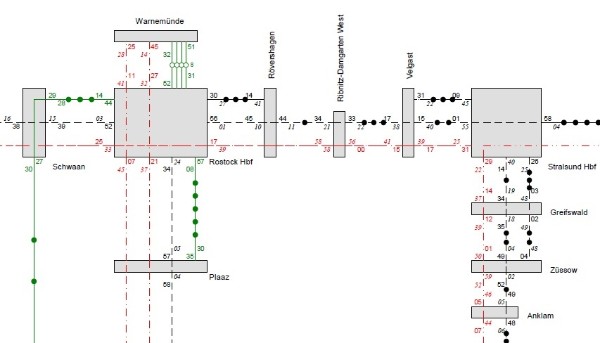

Die Netzgrafik

Netzgrafiken sind schematische Darstellung des räumlichen Liniennetzes und enthalten Informationen zu Bedienzeiten der betrachteten Haltestellen. In der Abbildung sind Haltestellen durch graue Felder dargestellt, die durch Linien verbunden werden. Die Art der Linien beschreibt dabei die Frequenz des Umlaufs: durchgezogene Linien stehen in diesem dargestellten Regional- und Fernverkehrsnetz für eine Haltestellenbedienung im Ein-Stunden-Takt, gestrichelte Linien für den Zwei-Stunden-Takt. Diese Kategorisierung ist jedoch von Fall zu Fall anpassbar. Rote Linien stehen hier für den Fernverkehr, schwarze für den Regionalverkehr und grüne für die S-Bahn. Die Punkte an Linien signalisieren, dass entlang dieser Linie noch weitere Halte verzeichnet sind.

Anhand der Zahlen an den dargestellten Haltestellen ist die Minute abzulesen, zu welcher die betrachtete Haltestelle fahrplanmäßig und richtungsbasiert bedient wird. Dabei steht die Zahl, welche näher an der Haltestelle dargestellt ist, für die dortige Ankunftszeit. Die Zahl, die etwas weiter entfernt steht, gibt die Abfahrtszeit wieder. So kann aus der Netzgrafik leicht die Gleisbelegung abgelesen werden. Außerdem ist zu erkennen, ob Anschlüsse aufeinander abgestimmt sind.

Von Kathrin Viergutz und Eric Schnelle

Veröffentlicht in MinD-Mag. Die offizielle Zeitschrift von Mensa in Deutschland e.V., 106, 2015.